| |

|

|

NEWTON

FRENTE A HUYGENS |

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

En el siglo XVII, coincidiendo con el periodo de establecimiento

de la mecánica newtoniana,

podemos decir que se inició

de forma expresa el debate sobre la naturaleza de la luz.

|

|

| |

|

|

| |

|

Por una parte, el propio

Newton

(1643-1727) escribió un tratado completo de Óptica

(Título en español:

Óptica o tratado de las

reflexiones, refracciones, inflexiones y colores de la

luz)

en el que

planteaba

que la luz estaría compuesta por

una granizada de corpúsculos

luminosos, que se propagan en línea recta y atraviesan medios

transparentes.

Con

este modelo corpuscular Newton pudo explicar bastantes comportamientos de

la luz,

prestando una especial atención al

estudio del color.

A la derecha, una imagen de la

portada del libro

de Newton, titulado Opticks. Está disponible

aquí, en Dover

Publications Inc. 1952, donde se puede leer en línea o

descargar en formato Pdf. |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

Hasta que Newton

investigó este tema, se

había considerado que los colores eran el resultado de modificar la

luz blanca (más precisamente, del hecho de mezclar lo oscuro con

la luz blanca en mayor o menor medida), pero Newton comprobó que el

fenómeno era exactamente al revés.

En

1666 realizó el

experimento de descomposición de la luz en

colores al atravesar un prisma y concluyó que la luz blanca está compuesta por

todos los colores del arco iris, lo que significaba en

su modelo que

los corpúsculos de la luz deberían ser de distinto tipo según el

color de cada uno. Comprobó también que

si, una vez separados los colores, se les hace pasar por un segundo prisma, no se

vuelven a descomponer, sino

que son homogéneos. Con este modelo corpuscular también explicó el fenómeno

de los anillos de colores engendrados por láminas

delgadas. |

|

|

| |

|

|

| |

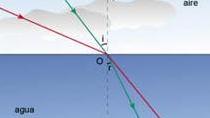

Newton también usó su modelo

corpuscular para explicar otros fenómenos propios del comportamiento de la luz, como

la reflexión (que interpretó como un

rebote de las partículas luminosas) y la refracción. |

|

| |

|

|

| |

|

|

|

En

la refracción aire-vidrio y aire-agua, la luz se desvía

acercándose a la dirección normal, por lo que, para

explicarla, Newton se vio forzado a proponer que las

partículas luminosas aumentan su velocidad cuando pasan

de un ambiente poco denso (como el aire) a otro más

denso (como el vidrio o el agua). Lo justificó

planteando una atracción más fuerte de las partículas

luminosas por el medio denso. Se ha de tener en cuenta

que en el instante en que una partícula procedente del

aire incide en sobre agua o vidrio, se debería ejercer sobre ella

una fuerza opuesta a la componente de su velocidad

perpendicular a la superficie y esto debería producir

una desviación de la luz contraria a la observada en

la luz. |

|

|

| |

|

|

| |

|

En la misma

época en la que Newton hizo estas propuestas,

Huygens

(1629-1695) formuló una teoría ondulatoria de la luz en la que

la

consideró una onda mecánica semejante al sonido y, por ello,

longitudinal. Para Huygens, la luz (como el sonido) necesitaba un medio

para propagarse. Teniendo en cuenta que se propaga por todo el espacio, tuvo que

acudir al éter, entendido como un medio que inunda dicho

espacio y se deforma al paso de la onda luminosa.

A la

derecha, una imagen de la contraportada del libro de

Huygens, titulado Tratado de la luz. Huygens lo

presentó en la Academia Real de Ciencias de Francia en

1678. Fue publicado en 1690. |

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

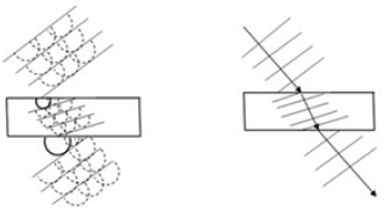

Una

de las aportaciones más importantes de Huygens

fue la elaboración de un método geométrico

para explicar la propagación de las ondas (principio de

Huygens). Se basa en considerar cada punto del medio

alcanzado por la onda como un foco emisor de nuevas

vibraciones o foco secundario. Cuando la energía del

movimiento ondulatorio alcanza un frente de ondas, cada

uno de sus puntos se pone a vibrar generando las ondas

secundarias. La infinidad de estas ondas secundarias no

se percibe y sí se observa su envolvente. Transcurrido un tiempo

igual al periodo (tiempo que tarda cada punto vibrante

en hacer una oscilación), las vibraciones generadas en los focos secundarios se han

transmitido en el sentido de propagación de la onda

hasta una distancia igual a una longitud de onda

(separación entre dos puntos que vibran

en concordancia de fase). En ese instante, la línea tangente a

los frentes de onda secundarios representa al siguiente

frente de ondas y así sucesivamente.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

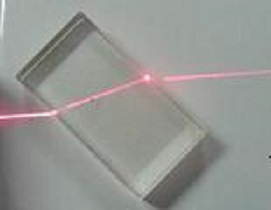

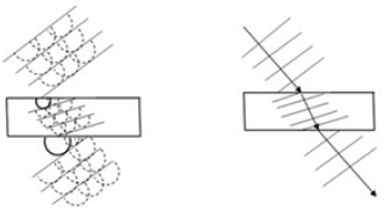

El principio de Huygens

prevé comportamientos de la luz que la teoría corpuscular de

Newton no podía explicar. Uno

de ellos era la doble refracción aire-vidrio-aire, en la

que la luz se desvía acercándose a la dirección normal al pasar

del aire al vidrio y recupera la dirección inicial al volver al

aire, tal como se observa en la fotografía adjunta, que tomaron

alumnos de Bachillerato en el laboratorio del IES "Leonardo da

Vinci" de Alicante al realizar diversos

experimentos sobre la refracción de la luz. Este proceso de

la doble refracción de la luz por la lámina de vidrio se puede

explicar de manera satisfactoria, por ejemplo, mediante el

diagrama gráfico adjunto, el cual, como puede verse, aplica de

manera cualitativa el principio de Huygens, a esta doble

refracción.

|

|

|

| |

|

|

| |

Y, dando un paso más, también se

pueden construir diagramas cuantitativos, basados en el mismo

principio de Huygens, y derivar de ellos tanto la ley operativa

de la reflexión, como la de la refracción o ley de Snell

(deducción de la ley de Snell en

este documento). |

|

| |

|

|

| |

Terminamos este apartado señalando que el principio de Huygens

es también adecuado para interpretar de forma

satisfactoria otros comportamientos fundamentales de la

luz usando, concretamente la difracción y las interferencias

luminosas. Sin embargo, en

aquella época, esos comportamientos de la luz no se conocían, ni

tampoco se podían obtener mediciones precisas de

su velocidad en diversos medios. Todo ello, unido al éxito rotundo

que alcanzó

la mecánica de Newton, contribuyó a dejar durante bastante

tiempo en un segundo término el modelo ondulatorio de Huygens

sobre la luz. |

|

| |

|

|

| |

| |

Índice |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|