| |

|

|

METAMERISMO Y SUBJETIVIDAD EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES |

|

|

|

|

| |

|

Del proceso

descrito en los dos apartados anteriores sobre la percepción de

los colores, se deriva la evidencia de que, para nosotros, tales colores son una

construcción

mental, y, por tanto, dependen, no únicamente de las

características de la radiación que reciben nuestros ojos, sino

también de la sensibilidad de nuestros receptores (básicamente

los conos) y del

mecanismo que sigue el cerebro para sumar los estímulos

generados en ellos. |

|

|

|

|

|

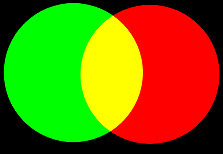

Una primera consecuencia de esto es lo que se denomina

metamerismo, que es el fenómeno psicofísico que hace

que dos muestras de color coincidan bajo unas

condiciones determinadas (fuente de luz, observador,

geometría...) pero no bajo otras diferentes. Así, por

ejemplo, dos colores pueden ser idénticos para nuestros

ojos, aunque la fuente física que los emita sea muy

diferente. Si dicha fuente, por ejemplo, emite luz

con una longitud de onda de 580 nm, nuestro cerebro

le atribuirá "tener" color amarillo, pero, del mismo

modo, si proyectamos sobre una pared blanca luces de

color rojo y verde de la misma intensidad y de

longitudes de onda equidistantes de esos 580 nm,

nuestro cerebro también le atribuirá a la zona de la

pared que devuelve ambas luces superpuestas "tener" ese

mismo color amarillo. Lo mismo ocurre, como hemos visto

en la página anterior, mezclando pinturas de diferentes colores,

como, en este caso color rojo y

verde (la pintura resultante

será amarilla para nuestros ojos).

|

|

|

|

|

En un pasaje

anterior de este tema hemos hablado de espectros

de reflectividad de láminas iridiscentes que, aunque

tienen su pico interferencia constructiva en determinada

longitud de onda, nuestros ojos las ven de un color distinto.

Esto puede ocurrir básicamente por dos motivos: a) Porque las

radiaciones que dichas estructuras emiten y nuestros conos

reciben no se limita a ese pico de interferencia constructiva;

b) Porque los receptores humanos de luz (conos y bastones)

tienen mayor sensibilidad para unas longitudes de onda que para

otras, provocando que, en algunos casos, se distorsione la

percepción que tenemos de algunos colores. |

|

|

|

Un ejemplo

prototípico en el que se combinan ambos motivos es el color

azul cian del cielo durante las horas diurnas,

del que ya hemos hablado en un apartado

anterior de este tema donde vimos que la atmósfera

produce un esparcimiento Rayleigh sobre la luz solar, de tal

modo que el pico de máxima intensidad de la luz dispersada

se encuentra (dentro de la zona visible del espectro) en el

color violeta, y le

acompaña luz el resto de longitudes de onda del espectro

visible, con cada vez menor intensidad a medida que va

aumentando la longitud de onda. |

|

|

|

|

|

|

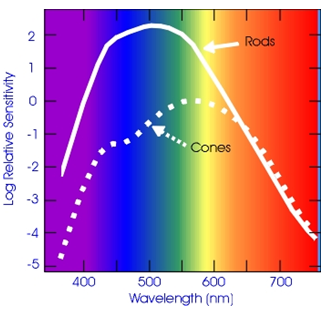

Por

tanto, todas esas radiaciones activan a los tres

tipos de conos de nuestra retina y, podríamos

pensar, si sólo hubiera que tener en cuenta estos

factores que el color resultante que interpreta el

cerebro como consecuencia de todos esos estímulos

debería ser justamente el

azul cielo. Pero, lo cierto es que hay

que tener en cuenta algo más. Concretamente, el

hecho de que nuestros receptores no tienen idéntica

sensibilidad a todas las longitudes de onda del

espectro visible. Cuando se considera al ojo

globalmente, se constata que tiene este su máxima

sensibilidad precisamente en el color

azul (cercano al

violeta), tal como

se muestra en la figura adjunta, que revela que

ambos receptores (conos y bastones) manifiestan la

mayor sensibilidad en ese rango de longitudes de

onda. Eso sí, conviene aclarar, no obstante, que, si

usáramos fotorreceptores que fueran igual de

sensibles al azul que al violeta el cielo, en

principio tampoco se vería de color violeta, porque

a la Tierra le llegan menos fotones azules que

violetas del Sol. Por tanto, la mayor sensibilidad

de nuestros receptores en el color azul, hace que

vemos el cielo de un color más azulado de lo que

realmente es o, dicho de otro modo, con una

tonalidad azulada más alejada el violeta (más

cian y menos

azul oscuro), que

la que nos mostrarían esos fotorreceptores. Todo

esto es así para un ojo humano cuyo funcionamiento

se pueda considerar "normal" a estos efectos, es

decir, cuyos receptores respondan a los estímulos

luminosos correctamente. No siempre ocurre. Como se

explica en el tema sobre

luz y visión,

algunas personas padecen, en mayor o en menor grado

daltonismo, una anomalía que les impide distinguir

algunos o todos los colores, porque algunos de sus

conos o todos ellos no funcionan correctamente. |

|

|

| |

|

La

subjetividad en la percepción de los colores se pone de

manifiesto en otras muchas situaciones y puede ser

debida, tanto al funcionamiento de los receptores del ojo,

como al del cerebro que finalmente registra e interpreta

las señales que llegan a esos receptores. En el tema de

esta misma web sobre

luz y visión

se puede consultar un apartado dedicado a las llamadas

anomalías visuales y, entre ellas, al

daltonismo. Las personas daltónicas no

distinguen bien los colores por fallo de los genes

encargados de producir los pigmentos de los conos, de

tal forma que, dependiendo de cuál sea el pigmento

defectuoso, la persona confunde unos colores u otros.

Así, se llama daltonismo tricromático al que padecen

quienes tienen defectos funcionales en uno de los tres

tipos de conos (el grupo más abundante y común de los

daltónicos), dicromático al que padecen quienes tienen

dos tipos de conos afectados y acromático al que padece

un número muy reducido de personas a las que no les

funciona ningún tipo de cono y sólo tienen visión en

blanco y negro. |

| |

|

No es

necesario tener una anomalía visual para encontrar

dificultades en la interpretación de los colores bajo

determinadas circunstancias. Una de ellas puede ser

cuando "se fatigan", aunque sea momentáneamente algunos de nuestros

receptores. Las tres

figuras situadas debajo de este texto siguen la

secuencia de actividad muy interesante que

podemos realizar para darnos cuenta de esto (disponible

en la web

clickonphicics del profesor Benito Vázquez Dorrio).

Con la habitación a oscuras y la figura ocupando toda la

pantalla del ordenador, hay que mirar durante algo de tiempo a la

figura situada más a la izquierda, fijando la vista

intensamente en el

cuadrado rojo. Seguidamente, sin apartar

la mirada, se sustituye la figura de la izquierda

(la del cuadrado rojo), por la situada en el centro

(totalmente blanca). Entonces veremos durante un breve

lapso de tiempo, un rectángulo

cian donde antes veíamos el

rectángulo rojo, tal

como el que se muestra en la figura situada más a la

derecha. Eso ocurre porque durante

la primera mirada, los conos de nuestros ojos a los que

les

llega (y detectan) la luz roja del rectángulo "se

fatigan", de tal forma que, en el momento de sustituir esa primera

pantalla por la que es totalmente blanca, nuestro ojo compone el cuadrado que queda

donde estaba el cuadrado rojo (que ahora es, como toda la

pantalla, blanco) con el resto de conos (verdes

y azules)

apareciendo, por tanto, de manera transitoria como el

cuadrado de color cian. |

| |

|

|

| |

|

Tan importante o más que el funcionamiento de

los receptores de luz es el papel que juega el

cerebro, que es el órgano que finalmente

interpreta lo que vemos y que puede alterar

nuestra visión de datos objetivos parciales en pro de una

interpretación global satisfactoria o más útil

de la imagen que estamos viendo.

Un buen ejemplo de ello, lo podemos ver en la

animación adjunta, que enseña la conocida

"ilusión de la sombra del damero de Adelson".

En este caso, como puede verse, nuestro cerebro

interpreta la tonalidad de los cuadrados A y B

de manera diferente, dependiendo de cuál sea el

entorno de dichos cuadrados. Objetivamente A y B

tienen exactamente el mismo color (un gris de la

misma intensidad) y, de hecho, los conos tienen

la misma excitación con la luz procedente de

ambos. Sin embargo, el cerebro opta por

interpretar que A y B tienen el mismo color

únicamente cuando ambos están rodeados por el

mismo contexto (en este ejemplo rodeados de

amarillo) y atribuye a B un color más claro que

a A, cuando A y B están rodeados por el resto de

piezas del tablero ajedrezado. Como sucede con

muchas de las llamadas ilusiones ópticas, este

efecto demuestra en realidad el éxito, más que

el fracaso, del sistema visual en su conjunto.

En esta ocasión, nuestro cerebro pretende (y lo

consigue) hacer una descomposición de la imagen

en componentes significativos, es decir,

prioriza que le demos sentido a la naturaleza de

todos los elementos que se ven en esta imagen,

lo que aquí ocurre integrando A y B en el resto

del tablero. Porque la tarea más importante

aquí para el cerebro no es servir como fotómetro

físico, sino componer la información de toda la

imagen de la manera más útil posible para el

observador de la misma. |

|

|

|

|

| |

Índice |

|

|

|

|

|

|

|

|